1926年是里尔克生命中的最后一年,这一年春夏之交,他在书信中偶然结识了两位俄罗斯年轻诗人——帕斯捷尔纳克和茨维塔耶娃。两人相约夏天去瑞士探望自己的“精神导师”,但由于各自的生活流离和奔波终究未果。两人都没想到,这一次未能成行的“失约”竟成了永别。

他们三人在这年夏天的书信往来围绕着对生命,诗歌和爱情的探索展开。帕斯捷尔纳克对创作灵感迟迟没有到来的苦闷,茨维塔耶娃身上对感情对生活永不磨灭的热情,里尔克尽管重病在身但字里行间洋溢着的温和沉稳,浓缩在一季短暂的夏日中数十封饱满的信笺里。如今读来,依然感动满满,并时不时被诗者笔下生出的灵动与光彩所叹服。

茨维塔耶娃无疑是这部“1926年之夏”的核心与灵魂,也是他们三人之中最不吝惜笔墨最不“收敛”自己情感的一位。帕氏倾慕于她的天赋与才华,她也十分珍视他们之间相似的价值观和追求。在被引荐给里尔克并自此结成“笔友”后,茨维塔耶娃一发不可收,对自己的“偶像”萌发出强烈的爱慕与激情。在写给里尔克的书信里,她大谈自己的信仰,对诗歌的态度,当然,还有对夏末相见的期待。

书信本身就是一种非常“个人化”“情绪化”的文体,在本就敏感多情的诗人笔下,这些特点进一步被放大。而这本信集更加独特的地方就在于它聚焦在一段非常短的时间,和一个沟通谈不上多么顺畅的年代——等不及对方上一封信寄到,这边就得开始提笔写下一封回信了。密集的一个个日期,伴随着春去秋来时光的流淌和草木自然的更迭,更能让人感受到三位诗人笔下文字的力量。这些恣肆的情感,虽然在广阔的时局和漫长的岁月里,渺小如沧海一粟,短暂如白驹过隙,却也正因这渺小和短暂而弥足珍贵,光芒万丈。

Introduction

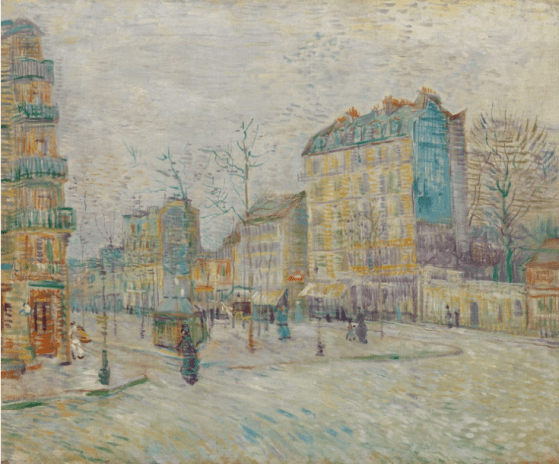

Unlike a correspondence that covers an extended period, this exchange of letters covers but a single moment. In one bright flash we glimpse a scene of startling concentration, more vivid in detail than if the picture were exposed to prolonged light.

Western Europeans believed that their own civilization, sunk in rationalism and atheism , had run its course and was fast declining, while Russia, a youthful land, had not exhausted its fund of primordial faith and could expect a great spiritual blossoming.

The impressions Rilke received in his first weeks in Russia confirmed his preconceived idea of it as a wholly unique country. “The poet’s image of Russia was of a land of prophetic dreams and patriarchal traditions as contrasted with the industrial West,” wrote Sofia Schill.

Pasternak was not exaggerating when he said that Rilke laid the foundations for his spiritual development. The basis of Pasternak’s early rejection of romanticism was his striving toward perfection as a means of reshaping life.

For Pasternak Rilke offered the example of a poet who had disengaged himself from German Romanticism for the sake of European unity and the movement toward realism in contemporary art. Tsvetayeva considered Rilke the personification of the poetic spirit, but he also embodied the romanticized Germany she loved so dearly.

She [Tsvetayeva] could not have poeticized more completely–or in a sense, more destructively–her relationships with these people whom, as a rule, she had never seen, or seen but a few chance times. Yet she treated every letters as an artistic undertaking, made of it a work of literature, an outpouring of her soul.

1.

Boris Pasternak to Rainer Maria Rilke (April 12, 1926)

There is one lesson, though, which our life experience here alone teaches everyone who is willing to learn: a great thing is most full of contradictions when it takes an active form; in its reality, it is also small within its magnitude, and sluggish within its activity.

2.

Pasternak to Tsvetayeva (April 20, 1926)

A fleeting vision of all that in the prism of momentary emotion transforms a woman into something incommensurable with human dimensions, as if she was not a human but the sky filled with the beauty of all the clouds that have ever sailed across. But that was but an element of your loveliness.

We are not speaking about anything else. I have an aim in life and that aim is you. But you are becoming less my aim than a part of my labor, of my misfortune, of my present uselessness, because the happiness of possibly seeing you this summer eclipses everything else and I no longer see the component parts of the whole, which may be visible to you.

Pasternak to Tsvetayeva (May 8, 1926)

Forgive me this letter, the foolish poetry, the endless discourse on footnotes that are of course unnecessary. I will write well this summer, will examine everything from top to bottom. I will write you about you, about the ultimate, about what is most precious: about you unconditionally, “objectively.” And about the meaning, as I see it, of my life’s touching yours.

And still I feel that my not coming to you is a mistake, something lost. Life has become horribly difficult again. But this time it is at least life, and not something else.

4.

Pasternak to Tsvetayeva (May 19, 1926)

I never knew that a beloved handwriting could, with silence, play such funeral music. I do not remember ever in my life having suffered the despair that engulfed me yesterday.

Tsvetayeva to Pasternak (May 22, 1926)

My severance from life becomes more and more irrevocable.

More about life. I hate things and the accumulation of them. Like a man who promises his wife that all will be put in order (and then she dies or something). She doesn’t care about the orderliness of life based on reason; just the common mania for putting things in order.

Not long ago I spend a beautiful day, all of it with you. I didn’t let you go until late at night. Pay no attention to my “chilliness.” There is always a sort of draft between you and me.

Tsvetayeva to Pasternak (May 25, 1926)

When I was six years old, Boris, I read a book (an old, translated book) called The Green Princess. Only it wasn’t I, it was Mother who read it aloud. It was about two little boys who ran away from home. One fell behind, the other ran ahead. Both searched for the Green Princess. Neither found her.

Am I writing too often? I always want to talk to you.

Tsvetayeva to Pasternak (May 26, 1926)

Hello, Boris! Six in the morning, with everything blowing and howling, I just ran into the well between rows of trees (two opposite pleasures: an empty pail, a full pail) and I greeted you with my whole body, and with the wind in my face.

Can you believe it, Boris? –I’m beginning to feel drawn to the sea by a kind of morbid curiosity–so as to be convinced of my own instability.

Have you noticed that I give you of myself in pieces?

5.

Tsvetayeva to Rilke (June 3, 1926)

Before life one is always and everything; as one lives, one is something and now (is, has–the same!)

My love for you was parceled out in days and letters, hours and lines. Hence the unrest.

Rilke to Tsvetayeva (June 8, 1926)

Here are my little pictures. Will you “despite everything” send me that other one of yours some time? I don’t want to stop looking forward to it.

6.

Pasternak to Tsvetayeva (June 5, 1926)

Things are simpler with the sweater and the handsome leather notebook. I have put both of them aside, the sweater in anticipation of winter, the notebook in anticipation (hopeless) of exceptional inspiration. These items do not cause me the pain and bitterness provoked by the poems, which arrived at a time of my own barrenness.

Tsvetayeva to Rilke (June 14, 1926)

If I put my arms around a friend’s neck, it is natural; if I tell of it, it’s unnatural (to myself!). And when I make a poem about it, it’s natural after. So the deed and the poem are on my side. What is between accuses me. The between is mendacious, not I. When I report the truth (arms around neck), it’s a lie. If I am silent about it, it’s true.

Your elegy. Rainer, all my life I have been giving myself away in poems–to all. To poets, too. But always I gave to much, drowned out the possible response.

Rainer, last night I stepped out once more to take down laundry, for it was going to rain. And took all of the wind–no, all of the north in my arms. And his name was You (tomorrow it will be the south!). I didn’t take it home with me, it stayed on the threshold. It didn’t go into the house, but it took me along to the sea as soon as I went to sleep.

Write to me from Muzot–have the masons gone? And is the sun there? We don’t have an hour’s worth of sun, I’d like to send you the whole sun; nail it to your piece of landscape.

7.

Pasternak to Tsvetayeva (June 13, 2016)

The letter about “Piper” will be not only about this particular work but also about many other things, some of them personal–in a word, everything suggested by the poem itself. I have not reread “Poem of the Mountain.” That is why I have not mentioned it so far. I love you with all my thoughts and embrace you tenderly. I have no faith in the year that stands between us and our meeting.

Pasternak to Tsvetayeva (July 1, 2016)

Now more than at any other time in my life I have to seek peace and moral equilibrium, pursuing my object selfishly, almost comically, like an old maid.

But I shouldn’t be telling you this, dear friend. Perhaps it is a bitter thing that I know the mechanism of feeling because I have been hurt by it. Why should I reveal it to you? … … How happy I am to be writing to you. In your company I become more pure, more tranquil. Basically you and I think alike.

God, how I love all that I have never been and never will be, and how sad that I am I. How all my neglected opportunities or those that have flown past me through no fault of my own are as nothing compared with me! Dark, mysterious, joyful, glowing with adoration. One for whom the nights were made. Physically indestructible, deathless. I fear death only because it is I who will die, without having had the chance to be everyone else. But sometimes when I am writing to you or reading what you have written, I am free of this clattering, jostling threat. Now let me embrace you strongly, strongly, and kiss you with all the feeling that has accumulated during these reflections. All my thoughts have been tinged with tenderness. Have you felt it?

Forgive me for this dull and verbose letter. At last I have cleared a path to “The Pied Piper.” Now I can read it for pure enjoyment. After all, “The Pied Piper” is not a thing one can dismiss with “I liked it immensely.” I was intrigued by the poem’s originality and wanted to get to the bottom of it.

Tsvetayeva to Pasternak (July 1, 2016)

Boris, everything is perfectly clear to me now: what I want is for Schmidt to say nothing. Schmidt to say nothing and you to say all.

I wish somebody would make me a present of free days. Then I would copy out Rilke’s elegy for you, and some of my own thing.

Tsvetayeva to Rilke (July 6, 1926)

Writing in poetry is in itself translating, from the mother tongue into another, whether French or German should make no difference. No language is the mother tongue. Writing poetry is rewriting it. That’s why I am puzzled when people talk of French or Russian, etc., poets. A poet may write in French; he cannot be a French poet. That’s ludicrous.

The reason one becomes a poet (if it were even possible to become one, if one were not one before all else!) is to avoid being French, Russian, etc., in order to be everything. Or: one is a poet because one is not French.

8.

Tsvetayeva to Pasternak (July 10, 1926)

A person’s essence cannot be broken down into bits of daily living. Being heroic doesn’t guarantee anyone an apartment. Apartments are needed by those who would make new heroes (of themselves).

I understood your second letter about “The Pied Piper” instantly and in full. You read the poem as I wrote it: I read your letter as you wrote it and as I wrote the poem.

Pasternak to Tsvetayeva (July 11, 1926)

From earliest childhood to the present, through passing years and changing circumstances, I have surrendered to the lure of ideas I couldn’t shake off, even though they were always morbid, always drained my heart’s blood, always contradicted the actualities of life. The only thing that ever changed was the ideas themselves. I never have and never will see life as I suppose others see it–Nikolai Tikhonov, for instance.

I am anxiously awaiting the poem that you say is to be about you and me. Or let me simply say I am awaiting some wonderful new poetry.

Pasternak to Tsvetayeva (July 31, 2016)

Don’t despise and don’t ridicule me. There are some things about me you don’t really understand. On the whole you may overrate me. You undoubtedly underrate certain of my serious aspects.

9.

Rilke to Tsvetayeva (July 28, 1926)

Every time I write to you, I’d like to write like you, to speak my self in Marinian, by your equable, and withal so feeling, means.

As you see, I am again away from Muzot: to see, here at Ragaz, my oldest friends and the only ones whom I considered still linked to me from Austrian times (how much longer? for their age overtakes me by a great span …). And with them came, unexpectedly, a Russian woman friend of theirs; a Russian–think how this struck home with me! Now they are all gone, but I’m staying on a little for the sake of the beautiful aquamarine-clear medicinal springs. And you?

Tsvetayeva to Rilke (August 2, 1926)

You are always traveling, you don’t live anywhere, and you encounter Russians who are not me. Listen, so you’ll know: In Rainerland I alone represent Russia.

Tsvetayeva to Rilke (August 14, 1926)

Rainer, write me a postcard, just two words: train letter received–or not received. Then I’ll write you a long letter.

Rainer, this winter we must get together, somewhere in French Savoy, close to Switzerland, somewhere you have never been. (Or is there such a never? Doubt it.) In a tiny little town, Rainer. For as long as you like; for as briefly as you like.

Tsvetayeva to Rilke (November 7, 1926)

Dear Rainer,

This is where I live. –I wonder if you still love me?

MARINA

Epilogue

Tsvetayeva to Pasternak (February 8-9, 1927)

This is the first time the best for me and the best on this earth have coincided. Is it not but natural that he should have gone? How do you regard life? For you his death is not in the natural order of things. For me his life is not in the natural order of things, is in a different order, is itself a different order.

Ah, but here is the main thing. How could you have made the focal point of your letter the temporary divergence of our ways–yours and mine–for an hour, a year, ten years–instead of the lasting separation from him for all of our lives, for all of this world … … Can’t you see, Boris, that the divergence of our ways or any other personal thing in our lifetime has now been reduced to nothing. Then, he “hoped,” “wanted,” “resolved”; now: all is over.

Tsvetayeva to Pasternak (May 11, 1927)

Don’t misunderstand me: I live not to write poems, I write poems in order to live. (Who would make writing poems an end in itself?) I write not because I know, but in order to know. Until I’ve written about a thing (have looked at it), it doesn’t exist. My way of knowing is through expression–there’s the knowledge, right from under the pen. Until I’ve written a thing, I don’t think about it. (You’re the same, you know.)